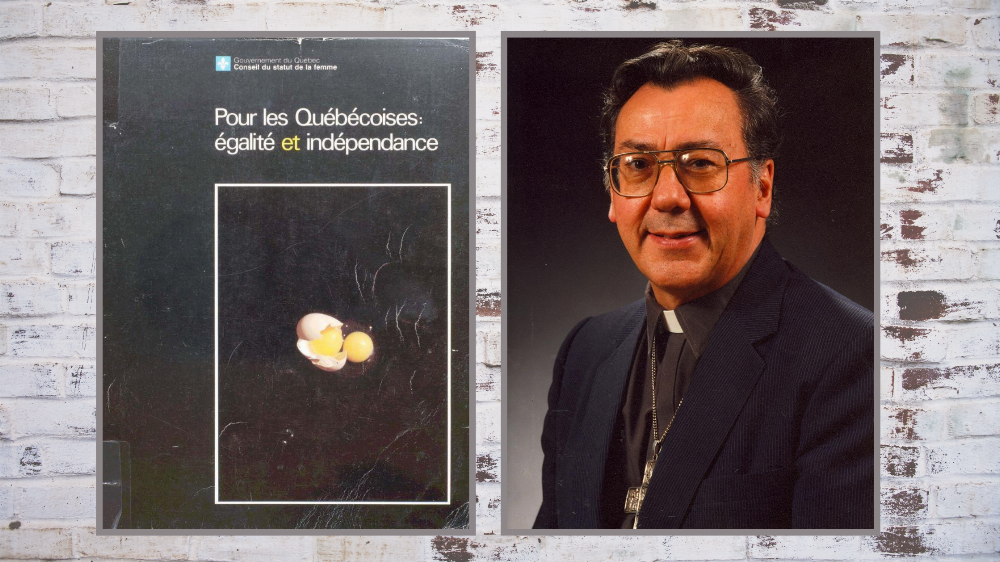

Gisèle Turcot

Frédéric Barriault

Centre justice et foi

Gisèle Turcot

Gisèle Turcot est née en 1939 dans la municipalité rurale de Saint-Étienne-de-Beauharnois, dans la région de Valleyfield. Issue d’une famille d’agriculteurs, elle participe dès son jeune âgeaux travaux de la ferme, découvrant un goût prononcé pour une vie active, au ras des réalités humaines et terrestres. Elle fréquente d’abord les écoles de rang de son village, où elle est rapidement confrontée aux inégalités sociales en matière d’accès à l’éducation. Celles entre les enfants de notables du village et ceux des cultivateurs des rangs. Inégalités entre garçons et filles d’autre part, ces dernières étant retirées de l’école avant la fin de leur cursus scolaire, tantôt pour travailler sur la ferme ou à l’usine, tantôt pour se marier. Contrairement aux garçons, destinés au cours classique ou aux études scientifiques, commerciales et techniques.

Se destinant d’abord à l’enseignement, elle fait des études en pédagogie à l’École normale de Valleyfield où, en marge de ses cours, elle s’engage au sein de la Jeunesse étudiante catholique. Une école de formation, d’analyse sociale et d’engagement qui façonnera durablement sa trajectoire. Outre la découverte de la pédagogie du Voir-Juger-Agir, elle y découvre et y lit librement certains des théologiens les plus avant-gardistes de l’époque, dont plusieurs seront au cœur de travaux du Concile de Vatican II. Elle enseigne ensuite pendant quelques années dans une école de son village natal.

Une vocation religieuse et sociale

Confrontée aux inégalités économiques et aux problèmes sociaux avec lesquels doivent composer ses élèves et leurs familles, elle commence à discerner une vocation de travailleuse sociale… et de religieuse. Façonnée par la pédagogie du Voir-Juger-Agir, confrontée aux injustices sociales qui empêchent de nombreux enfants de déployer leur plein potentiel, elle est également attirée par la vie religieuse et par le charisme de l’institut religieux fondé par Marie Gérin-Lajoie. Présentes à Valleyfield à l’époque où elle fréquente l’école normale, les sœurs laissent une empreinte indélébile sur la jeune femme. D’abord par leur enracinement et leur engagement social en milieu populaire. Ensuite par leur manière d’incarner en paroles et en actes les idéaux de justice et de solidarité, afin de donner aux collectivités locales des leviers de développement communautaire. Enfin par la spiritualité ignatienne qui les anime et qui fait des sœurs du Bon-Conseil des femmes engagées dans la pâte humaine pour lesquelles la foi doit s’incarner en actes, en pratiques de solidarité auprès des exclus.

Elle se joint donc à la communauté en 1958, à l’âge de 19 ans, « dans le Québec de Duplessis », s’empresse-t-elle de dire. Issue d’une famille et d’une paroisse lui ayant transmis une vision positive de la foi catholique, elle s’y épanouit dès l’époque de son noviciat, où elle rencontre d’ailleurs la fondatrice des Sœurs du Bon-Conseil.

Avant 1960, c’est tout de même grâce aux discours de mon curé de paroisse que je suis entrée en contact avec des courants de pensée tels que le nationalisme, qui prêchait l’achat chez nous, l’ouverture du monde agricole à la coopération et au syndicalisme. Puis, pendant les années d’études, le mouvement étudiant catholique m’a initiée à la critique du milieu et des idées, tout en m’initiant à la lecture des théologiens européens précurseurs du Concile de Vatican II.

- Gisèle Turcot, "Inscrire nos engagements dans la durée", Centre justice et foi, 25 mai 2009

Elle termine des études à l’École de service social de l'Université de Montréal fondée par Marie Gérin-Lajoie, puis s’installe en 1965 dans le quartier Centre-Sud à Montréal, où les sœurs ont fondé un centre social. Elle y œuvrera pendant dix ans, durant lesquels elle prend notamment part à « l'opération Renouveau, qui vise à évaluer les écoles de la Commission des écoles catholiques de Montréal au regard de leur handicap socioéconomique, dans la foulée des théories américaines de lutte contre la pauvreté », Gisèle Turcot faisant ainsi la jonction entre sa trajectoire d’enseignante et de travailleuse sociale. Elle enseigne ensuite à la Faculté de travail social de l’Université Laval avant de prendre part durablement et vigoureusement à divers engagements féministes au sein de l’Église catholique.

Femmes et pouvoir dans l’Église

Sensibilisée dès son plus jeune âge aux inégalités entre garçons et filles dans la société canadienne-française, elle prend également la mesure des inégalités à l’œuvre au sein de l’Église catholique. Elle se souvient de l’époque où les femmes ne disposaient d’aucune liberté de parole et où les religieuses étaient sommées de s’effacer et se taire devant les grands dignitaires ecclésiastiques, même lorsqu’elles divergeaient d’opinion avec ceux-ci. Et ce, au nom d’une vision faussée du devoir d’humilité et du vœu d’obéissance auxquelles les religieuses sont apparemment « soumises ».

Entrée chez les sœurs du Bon-Conseil au moment de l’élection du pape Jean XXIII, elle arrive dans le quartier Centre-Sud dans un Québec et une Église qui vivent à l’heure de la Révolution tranquille et du Concile Vatican II. Et qui ne seront plus jamais les mêmes. Cette période d’effervescence sociale et ecclésiale permet l’émergence d’un féminisme chrétien décomplexé dont les religieuses sont la cheville ouvrière.

Ce féminisme chrétien s’affirme à partir du milieu des années 1970, en écho à l’effervescence du mouvement des femmes au Québec et à travers le monde. Même l’ONU emboite le pas en faisant de 1975 l’Année internationale des femmes pour l’égalité, le développement et la paix. Les grandes centrales syndicales du Québec se dotent de comités à la condition féminine, tout comme d’ailleurs le gouvernement du Québec qui fonde le Conseil du statut de la femme (CSF) et crée peu après un ministère de la Condition féminine. La publication en 1978 de l’avis du CSF intitulé Pour les Québécoises: égalité et indépendance est un moment charnière dans l’histoire des femmes au Québec. Et les féministes chrétiennes comme Gisèle Turcot n’y sont pas étrangères. En dépit d’une féminisation accrue du travail pastoral de l’Église, et malgré une présence croissante des femmes dans les facultés de théologie de la province, les structures de gouvernance ecclésiale demeurent massivement masculines, cléricales et patriarcales. C’est dans ce contexte que sont fondées quatre organisations féministes chrétiennes au Québec : d’abord la collective l’autre Parole en 1976, puis le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes à partir de 1981, puis le réseau Femmes et Ministères en 1982, et enfin l’Association des religieuses pour la promotion des femmes, quatre ans plus tard. Elles font en sorte que les revendications féministes qui s’activent dans la société québécoise trouvent écho dans l’Église, ses instances et ses structures.

Quelques prélats se montrent sensibles à ces revendications. L’évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Bernard Hubert, est l’un d’eux, tout comme d’ailleurs ses confrères Robert Lebel (Valleyfield), Maurice Couture (Québec) et Adolphe Proulx (Hull). Le premier signe en 1981 une importante lettre pastorale où il reconnait la légitimité des revendications féministes et la nécessité d’agir vigoureusement afin d’améliorer la condition des femmes dans l’Église et la société. Le second fait le choix de confier à une femme et à une religieuse – Rita Beauchamp, une consœur de Gisèle Turcot à l’Institut du Bon-Conseil – le poste de vicaire épiscopale du diocèse de Valleyfield: une première dans l’histoire de l’Église.

Connu pour ses audaces théologiques et pastorales, Mgr Couture plaide à la même époque pour que les laïques et les femmes puissent être élevés au rang de cardinal, un poste honorifique et une fonction de conseil réservée aux seuls clercs depuis la réforme du droit canonique en 1917. L’archevêque de Québec souhaite que le pape et le gouvernement de l’Église universelle puissent s’appuyer sur l’expertise de femmes et d’hommes souvent beaucoup plus compétents que les cardinaux de la curie. Quant à l’évêque de Hull, il reconnaît d’emblée l’obstacle de taille que constitue le nœud théologique de la sexualité et qui associe étroitement sacerdoce et pouvoir dans cette Église où les femmes sont systématiquement exclues de tous les ministères ordonnés.

C’est dans ce contexte d’ouverture que Gisèle Turcot devient la toute première femme à occuper les fonctions de secrétaire générale de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) en 1979. Un lieu de réflexion et de pouvoir où, dit-elle, elle a eu l’occasion de se « familiariser avec le fonctionnement de l’assemblée, et d’entendre des préoccupations formulées, entre autres, par des responsables de la formation universitaire en théologie qui s’interrogent sur les lieux d’insertion éventuels des laïques diplômées. À ce poste carrefour de secrétaire générale, ajoute-t-elle, il [lui] est donné assez souvent d’attacher des fils et d’arriver, parfois, à faire une boucle ». Or, en dépit des meilleures intentions des prélats et pasteurs progressistes, le nœud théologique de la sexualité demeure tenace et insurmontable, plus encore après l’élection de Karol Wojtyla à la tête de l’Église catholique romaine, ce dernier ayant (définitivement?) fermé la porte à l’intégration des femmes aux ministères ordonnés :

On a beau avoir reçu le même baptême, être fervente chrétienne, participer à la mission de l’Église, mettre en valeur une certaine relecture des fondements bibliques, il semble y avoir des obstacles infranchissables à la pleine participation des femmes. Je suis tout à fait consciente que le Québec a été une terre particulièrement propice au dialogue entre responsables d’Église et leaders féministes. Cependant, la hiérarchie romaine maintient fermement les normes qui ne permettent pas d’accueillir entièrement la participation des femmes dans ses structures de gouvernement et, surtout, dans ses fonctions liturgiques. En disant OUI à l’engagement et au service des femmes, l’institution dit NON au registre symbolique de la liturgie et des sacrements. Elle leur interdit donc l’accès au pouvoir, puisque sacerdoce et pouvoir sont intimement liés.

- Gisèle Turcot, "Inscrire nos engagements dans la durée", Centre justice et foi, 25 mai 2009

Cette « schizophrénie institutionnelle » d’une Église qui salue l’engagement des femmes, tout en refusant de leur donner accès aux lieux et leviers de pouvoir, pousse un groupe de féministes chrétiennes formé de Lise Baroni, Rita Beauchamp, Élisabeth J. Lacelle, Rolande Parrot, Annine Parent-Fortin et Gisèle Turcot à fonder le réseau Femmes et Ministères en 1982. Notons ici la présence de deux sœurs du Bon-Conseil au sein de ce groupe restreint de féministes chrétiennes – témoignage éloquent du charisme de leur fondatrice.

C’est d’abord pour se donner un espace de dialogue, de concertation et de ressourcement que ces féministes créent le réseau Femmes et Ministères afin de briser l’isolement qui est le leur. Comme son nom l’indique, c’est aussi pour faire cheminer l’amélioration de la condition des femmes en Église et leur intégration aux divers lieux de pouvoir que le réseau est créé. En misant notamment sur la recherche, afin de documenter la situation des femmes et les injustices systémiques qui les accablent et d’étayer les argumentaires des féministes chrétiennes. Entre la publication des Soutanes roses de Sarah Bélanger en 1988 et la publication d’Appelées aux ministères ordonnés de Pauline Jacob en 2007, en passant par Les ouvrières de l’Église de Marie-Andrée Roy en 1996, toute une réflexion féministe se déploie au Québec autour de la question de l’accès des femmes aux ministères et lieux de pouvoir dans l’Église.

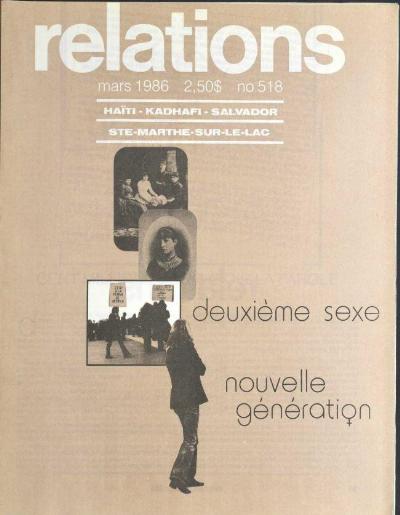

Partie prenante de ce réseau et proche de l’AECQ dont elle a été la secrétaire générale, Gisèle Turcot sera l'une des chevilles ouvrières du colloque organisé par l’assemblée épiscopale en 1986 sur le mouvement des femmes et l'Église. Année charnière pour le féminisme chrétien (c’est cette année-là qu’est fondée l’ancêtre de l’Association des religieuses pour les droits des femmes), 1986 l’est aussi pour Gisèle Turcot qui devient la même année rédactrice en chef de la très masculine et jésuite revue Relations. Une première encore une fois!

Rédactrice en chef de la revue Relations

Gisèle Turcot accentue le virage féministe de la revue peu après son arrivée. Avec une aisance déconcertante, admet-elle, le comité de rédaction de Relations étant éminemment réceptif aux revendications féministes, le terrain ayant été préparé de longue haleine par Ginette Boyer, ajoute-t-elle. Le ton est donné avec le numéro de mars 1986, publié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et qui porte le titre très éloquent de Deuxième sexe : nouvelle génération. Numéro qui prend acte du renouvellement du mouvement féministe : « À la fin des années 1980, on vit apparaître une nouvelle génération de leaders du mouvement féministe. Issues du monde syndical, des organisations communautaires, entre autres des centres d’hébergement de femmes victimes de violence familiale, des professionnelles de l’action sociale ont succédé aux bénévoles qualifiées qui avaient souvent porté les revendications des femmes à partir de leurs cercles d’études, des secrétariats aménagés dans leur résidence familiale », dira-t-elle quelques années plus tard.

Tout en donnant une place de choix aux enjeux féministes dans les pages de la revue, Gisèle Turcot ne néglige pas les enjeux de lutte à la pauvreté qui sont au cœur de ses préoccupations, plus encore en contexte de compressions budgétaires sauvages et de remise en question de l’État-providence par les gouvernements du Québec et du Canada. En faisant constamment la jonction entre femmes et pauvreté, en écho aux réflexions en ce sens du mouvement féministe québécois, et ce, du forum Pour un Québec féminin pluriel de 1992 à la marche Du pain et des roses de 1995, en passant par les diverses "éditions" de la Marche mondiale des femmes. Ce virage féministe de la revue se poursuit et s’accentue avec l’arrivée de Carolyn Sharp à la barre de Relations.

Après son départ de la revue, Gisèle Turcot et ses consœurs poursuivent leurs engagements féministes. Assumant depuis 2015 un nouveau mandat comme supérieure générale des Sœurs du Bon-Conseil, Gisèle Turcot a reçu un doctorat honorifique de l’Université Laval en 2020 pour l’ensemble de ses engagements.

Pour aller plus loin

Clairandrée Cauchy, "L'entrevue - [Gisèle Turcot] Le coeur à gauche", Le Devoir, 4 août 2003

Micheline Dumont, Les religieuses sont-elles féministes ?, Montréal, Bellarmin, 1995, 204 p.

Anthony Favier, "Ma rencontre avec soeur Gisèle Turcot", Femmes et Ministères, 1er novembre 2009

François Gloutnay, "Un doctorat honorifique pour une religieuse féministe", Présence: information religieuse, 9 juin 2020

Pauline Jacob, Appelées aux ministères ordonnés, Montréal, Novalis, 275 p.

Hélène Pelletier-Baillargeon, Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des femmes, Montréal, Boréal, 1985, 424 p.

Marie-Andrée Roy, Les ouvrières de l’Église: sociologie de l’affirmation des femmes dans l’Église, Montréal, Médiaspaul, 1996, 420 p.

Gisèle Turcot, "30e anniversaire du réseau Femmes et Ministères, 1982-2012", Femmes et Ministères, 19 octobre 2012

Gisèle Turcot, "[Conférence-bénéfice de Gisèle Turcot] Inscrire nos engagements dans la durée", Centre justice et foi, 25 mai 2009, 12 p.