Luttes pour le logement

Les luttes pour le droit au logement occupent une place importante dans l'histoire de la mouvance sociale chrétienne, des "cités cooopératives" de la Ligue ouvrière catholique dans les années 1940, aux luttes urbaines des années 1960 et 1970, aux mobilisations pour le logement social et communautaire au cours des dernières décennies.

- Des villes « au service » des capitalistes?

- Les racines historiques des crises du logement au Québec

- La ville, l’industrie de guerre et la crise du logement (1930-1945)

- Une expertise catholique au service de l’habitation coopérative (1940-1965)

- Les luttes pour le logement, entre conscientisation et politisation (1965-1980)

- Solidarité active avec les expropriés (1965-1990)

- De prêtres ouvriéristes à candidats à la mairie

- Les luttes du curé Raymond Lavoie avec les résidents du quartier Saint-Roch (1965-1975)

- Les engagements de Jacques Couture, de Saint-Henri à la mairie de Montréal (1964-1974)

- Les solidarités chrétiennes avec les expropriés de l’île de Hull (1965-1990)

- Conclusion

- Pour aller plus loin

Frédéric Barriault

Centre justice et foi

Au cours des derniers mois, tout un mouvement de solidarité s’est développé afin de soutenir la lutte menée par le Comité Sauvons le Mont-Carmel contre Henry Zariyev, le propriétaire de cette résidence pour aîné.es (RPA). Incarnation des aspects les plus laids du capitalisme immobilier, ce jeune magnat a fait fortune en fondant un « empire des rénovictions », un stratagème consistant à acheter (souvent à rabais) des immeubles défraîchis ou encore des RPA comme celle du Mont-Carmel, puis d’en évincer les locataires afin de rénover leurs appartements, puis les relouer au prix fort, en doublant voire triplant leurs loyers. Pour profiter de la très lucrative flambée inflationniste et de la « bulle » immobilière observée un peu partout en Amérique du Nord, en contexte de crise du logement et de hausse marquée de l’itinérance dans les municipalités québécoises.

Résistant à cette logique spéculative et déshumnisante, de même qu’à la détérioration constante de leur milieu de vie, les membres du comité Sauvons le Mont-Carmel sont des militantes et des militants chrétien.nes qui ont été partie prenante de plusieurs luttes sociales au cours des dernières décennies au Québec, en mettant la solidarité, la justice sociale et la dignité de la personne humaine au cœur de tous leurs engagements.

Loin d’être un phénomène isolé, cette mobilisation du comité Sauvons le Mont-Carmel s’inscrit dans la foulée de plusieurs décennies d’engagements des chrétiennes et chrétiens en faveur du logement social et communautaire. Ce dossier se propose de faire émerger ces pionnières et pionniers des luttes pour le droit au logement au Québec.

Des villes « au service » des capitalistes?

Cette moblisation est un reflet des rapports de force profondément inégalitaires des luttes opposant des locataires à leurs propriétaires. Inégalités qui tiennent en bonne partie au poids démesuré joué par les propriétaires fonciers, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs de la construction et les institutions financières dans l’administration des municipalités et le contrôle de l’espace urbain, note le sociologue Louis Gaudreau. Et qui se traduit notamment par une législation qui avantage considérablement les propriétaires, observe l'historien Ian Mercier.

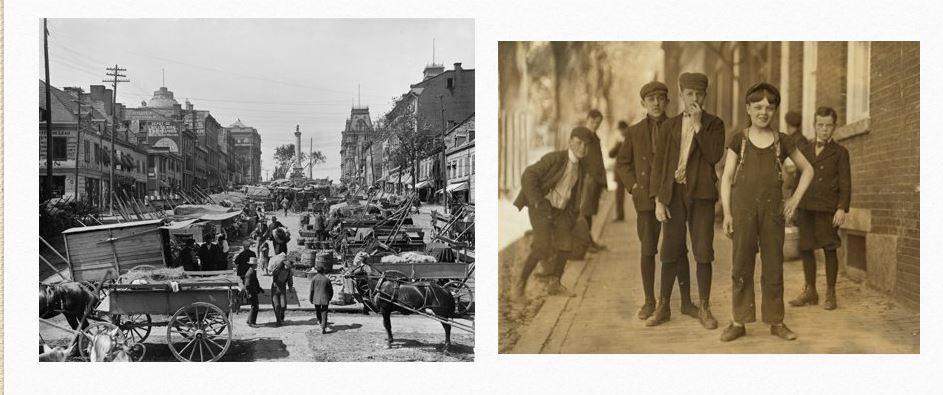

Le phénomène urbain est certes antérieur à l’essor du capitalisme industriel. Les premières villes de l’histoire du Québec étaient d’abord de minuscules hameaux qui ont coagulé aux abords des cours d’eau, près d’un havre naturel, d’un fort et d’un poste de traite. Autour de ces noyaux urbains primitifs se sont développées des installations portuaires, quelques échoppes d’artisans, des épiceries et des boulangeries, des auberges et des tavernes, quelques maisons, et bientôt des chapelles, des couvents, des collèges et des bâtiments pour loger l’administration coloniale. Ces villes sont elles-mêmes indissociables du régime seigneurial qui se met en place au 17e siècle et qui octroie aux seigneurs des pouvoirs et des privilèges ayant une incidence majeure sur l’occupation du territoire. C’est en effet le seigneur qui concède des terres aux habitants-locataires, en échange de redevances diverses payées par les censitaires. Il bénéficie également de privilèges importants, dont tout un ensemble de droits banaux qui empêchent les censitaires et les marchands de bâtir des moulins (à scie, à farine, etc.) et même des fours à pain.

L’abrogation du régime seigneurial en 1854 met un terme à ce que les milieux d’affaires jugeaient être des entraves sérieuses à la libre entreprise et au développement industriel de la colonie qui est passée depuis presqu’un siècle, depuis la Conquête, sous contrôle britannique. La propriété du sol des villes est ainsi libérée de la tutelle seigneuriale, la rendant disponible à la spéculation immobilière. L’Église catholique jouera notamment un rôle important dans ce virage capitaliste des villes québécoises, les communautés religieuses ayant été nombreuses à s'être fait concéder des seigneuries par l’État colonial, afin de pouvoir financer leurs œuvres de charité ou les maisons d’éducation dont elles avaient la responsabilité.

Le cas des Sulpiciens est emblématique de ce virage capitaliste et spéculatif de l’Église catholique, qui, jusqu’aux années 1820-1830, condamnait pourtant vigoureusement le prêt à intérêt et la spéculation financière. Propriétaires de la seigneurie de l’île de Montréal, et aussi de celles de Saint-Sulpice et du Lac-des-Deux-Montagnes sur la rive-nord du fleuve, les Prêtres de Saint-Sulpice se transforment alors en promoteurs immobiliers, dont les terres permettront non seulement le développement de quartiers bourgeois cossus comme le Golden Square Mile, mais aussi le décollage industriel de la colonie, le long du canal Lachine. Les Sulpiciens amasseront ainsi une importante fortune qu'ils feront fructifier par divers placements et investissements boursiers, afin de soutenir financièrement les paroisses, les œuvres de charité, les institutions culturelles et les maisons d’éducation dont ils avaient la charge. Jusqu’à ce qu’ils fassent faillite lors du krach boursier de 1929...

Plusieurs proches collaborateurs de l’Église catholique joueront un rôle analogue dans le développement urbain à Montréal, accumulant des fortunes importantes en tant que propriétaires fonciers et promoteurs immobiliers, tout en étant par ailleurs de très généreux donateurs des œuvres de charité « patronnées » par les communautés religieuses. Pensons ici au mécène catholique Olivier Berthelet (1798-1872), ou encore à l’avocat et ex-zouave pontifical Gustave-Adolphe Drolet (1844-1904).

La ou le propriétaire foncier détient un quasi-monopole sur une portion de territoire : il est le seul (ou presque) à décider de ses usages et à en récolter les fruits. La propriété s’accompagne d’un autre droit privé important, celui de prélever une rente sur les usages actuels et à venir du sol. Ce droit se traduit concrètement par la nécessité pour quiconque veut avoir accès aux espaces urbains d’en payer le prix. Ensemble, l’exclusivité et le droit privé à la rente encouragent la spéculation foncière, une pratique consistant à réaliser des opérations sur une propriété pour en faire augmenter la valeur marchande et, par conséquent, les revenus qu’il sera possible d’en tirer.

Cette pratique pousse à la hausse les prix de l’immobilier, ce qui rend l’accès aux espaces urbains encore plus difficile pour les usagers. Elle fait aussi jouer aux propriétaires fonciers un rôle important dans le devenir de la ville. Ceux-ci ont intérêt à promouvoir un développement qui sera générateur de rente et bien souvent incompatible avec les principes du droit à la ville et de la participation démocratique des individus à son développement. Et comme les municipalités sont largement dépendantes des revenus provenant de la taxation foncière, elles tirent elles aussi un certain profit de la spéculation et ont intérêt à l’encourager ou, du moins, à ne pas trop la réprimer.

- Louis Gaudreau, "Se réapproprier la ville par la propriété collective", Relations, septembre-octobre 2019. p.19

Pesant lourdement sur le développement des villes et des villages, les promoteurs immobiliers seront également nombreux à se faire élire comme maires ou conseillers municipaux, sans toujours se soucier du bien commun, à l’heure du patronage et de la corruption endémique prévalant dans un grand nombre de villes québécoises. En raison de la dépendance des administrations municipales envers la croissance constante des taxes foncières et du parc immobilier, ce qui contraint les municipalités à "accommoder" de diverses manières les promoteurs immobiliers et entrepreneurs de la construction, auxquels ils offrent un zonage complaisant et d'autres "largesses" du même ordre.

Une culture politique de l’entre-soi se constitue ainsi, à une époque où seuls les propriétaires d’immeubles ou les locataires (mâles) les plus riches ont le droit de vote lors des élections municipales. Cette restriction du droit de vote prive les ouvriers à bas salaire, les pauvres et les femmes d’un droit de regard sur les actions des élus municipaux, dont les décisions ont pourtant des effets concrets sur leur vie au quotidien. D’où la place importante que prend l’accès à la propriété pour les ménages ouvriers, tant sur le plan politique qu’au plan économique, la possession d’une maison permettant d’exercer son droit de vote, de jouir d’une indépendance relative et de léguer des biens à ses enfants.

Ce n’est qu’en 1936 que le suffrage censitaire sera entièrement aboli, après que le droit de vote ait été progressivement élargi à la plupart des locataires dans les premières décennies du 20e siècle. Permettant ainsi à toute personne de sexe masculin, âgée de 21 ans ou plus, de voter. Quatre ans plus tard, les femmes québécoises obtenaient elles aussi le droit de vote. Mettant ainsi un terme à plusieurs décennies de sexisme institutionnalisé et d'exclusion poliitique des personnes appauvries, pavant la voie à une participation plus aboutie des femmes, des travailleurs et aussi des chômeurs à la vie civique, de même qu'à la défense de leurs milieux de vie.

Les racines historiques des crises du logement au Québec

Ce n’est qu’au début du 20e siècle que le Québec devient majoritairement urbain. Et par « urbain », nous voulons dire des Québécoises et Québécois vivant non seulement dans les grandes agglomérations urbaines (Montréal, Québec, Trois-Rivières), mais aussi dans plusieurs petites villes industrielles et aussi près des centres administratifs et religieux des diverses régions de la province. On peut notamment penser à un grand nombre de boomtowns, des villes mono-industrielles largement dépendantes envers l’industrie minière et celle des pâtes et papiers.

Invités à fuir la ville et ses dangers par les élites clérico-nationalistes, les Canadiens français étaient exhortés à célébrer les charmes de la vie rurale, de même que l’héroïsme des colons-défricheurs du front pionnier, au nom de l’idéologie agriculturiste promue par le clergé et par les romans de la terre. La transition au capitalisme agraire et la mécanisation de l’agriculture ont eu pour effet de pousser un nombre croissant de fils et de filles de cultivateurs sur la route de l’exode, à la recherche de terre ou de travail. D’où la multiplication des sociétés de colonisation espérant diriger ce « surplus » de population vers les régions forestières du Bouclier laurentien ou encore dans les contreforts des Appalaches afin d’y faire émerger des villages et paroisses agricoles, au prix de sacrifices immenses pour ces colons.

La main d'œuvre pour les travaux des champs devient excessivement rare. C’est à peine si l’on peut trouver un jeune homme qui veuille travailler sur la terre ; tous sont pris de lu maladie d'aller chercher fortune dans les villes et désertent la campagne où l'air est si pur, la vie si tranquille, les paysages si variés, les horizons si vastes, les travaux si sains, pour aller s’ensevelir dans l'air empesté des villes, s’emprisonner entre quatre murs, dans les salles sombres et malsaines des fabriques, y faire des travaux malpropres, nuisibles à la santé, y perdre surtout leurs mœurs. Mais n’y a-t-il que nos jeunes gens qui sont pris de cette triste maladie d’émigration ? Malheureusement, non. Nos jeunes filles de cultivateurs sont atteintes du même mal et désertent, elles aussi, le toit paternel pour gagner, dans les villes, quelques misérables piastres qui, hélas ! très souvent, leur coûtent bien cher!

- Firmin Proulx, "Dépopulation de nos campagnes au détriment de l'agriculture", Gazette des campagnes, 10 mai 1888, p.227

Les élites traditionelles n'ont cependant jamais réussi à endiguer l’exode de plusieurs centaines de milliers de Canadiens français vers les villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre. Ni d'ailleurs à décourager un nombre croissant de familles à s'installer dans les quartiers ouvriers de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et de plusieurs autres centres manufacturiers de la province. Des villes où les conditions de vie et de logement sont difficiles, entre la fumée des usines, l’eau contaminée, les aliments souvent avariés, la promiscuité dans les appartements délabrés et surpeuplés, les infrastructures hygiéniques et urbaines rudimentaires et des taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. Des réseaux d’entraide, des œuvres de charité et de politiques sociales hygiénistes et progressistes ont certes amélioré le sort de locataires et des ménages ouvriers, mais sans parvenir à éradiquer la misère prévalant dans ces faubourgs. Des faubourgs qui «s’exportent» d’ailleurs vers les friches urbaines de la banlieue: à Longueuil, notamment, où des bidonvilles comme Villes Jacques-Cartier font leur apparition dans les années 1940-1950.

La Crise des années 1930 transforme radicalement le modèle d’occupation du territoire qui avait jusque-là prévalu dans la Belle Province. Confronté à une crise économique sans précédent, le gouvernement des États-Unis ferme ses frontières à l’immigration canadienne-française qui, depuis les années 1850-1870, affluait massivement vers les « Petits Canadas » de la Nouvelle-Angleterre. Le front pionnier est également saturé : le sol des dernières régions ouvertes à la colonisation — l’Abitibi et l’arrière-pays du Bas-du-Fleuve, par exemple — est impropre à l’agriculture. Ayant fui la misère urbaine pour se refaire une vie comme colons-défricheurs, bon nombre d’entre eux deviendront bientôt des travailleurs miniers ou forestiers, avant de délaisser complètement l’agriculture pour s’établir dans les quartiers ouvriers des centres industriels en émergence dans plusieurs régions du Québec.

La ville, l’industrie de guerre et la crise du logement (1930-1945)

Mettant un « terme » à la crise économique, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale amène dans son sillage le développement de l’industrie de guerre. Un nombre toujours croissant de familles ouvrières viennent ainsi s’installer en ville pour travailler dans les usines d’armement et chantiers navals. Ce qui engendrera une importante crise du logement dans plusieurs villes québécoises, mal préparées à un tel afflux. Cette arrivée massive de travailleurs provoque une importante crise du logement dans la métropole:

En décembre 1939, l'Office d'initiative économique de Montréal sonne l'alarme: il manquerait 35 000 logements dans la métropole. En 1943, le service d'urbanisme estime que la pénurie s'est aggravée et qu'il faut construire d'urgence 50 000 logements. Au cours de ces années, la hausse des loyers est nettement supérieure à celle des salaires. Cette situation pénible est la conséquence de la morosité économique des années trente qui avait pratiquement arrêté la construction résidentielle. L'entrée en guerre n'arrange pas les choses puisqu'au rationnement des matériaux et de la main-d’œuvre en faveur de l'effort de guerre, ce qui bloque la reprise de la construction, s'ajoute l'arrivée à Montréal de 65 000 personnes attirées par les emplois dans les usines d'armement (entre 1940 et 1945). On assiste à un formidable entassement de plusieurs familles dans un même logement. Les chambreurs se multiplient. Les constructions les plus diverses et les plus saugrenues servent d'abris à des familles à faible revenu. En outre, dans les quartiers ouvriers les logements se détériorent faute d'entretien adéquat.

- Jean-Pierre Collin, « Crise du logement et action catholique à Montréal, 1940-1960 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 41, no 2 (1987) : 180-181

En 1935, le Parlement canadien adopte la Loi nationale de l’habitation afin de stimuler la construction de maisons et d’immeubles, de manière à résorber la crise du logement. En 1946, le gouvernement fédéral fonde la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), d’abord à l’intention des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, qui peinent à se reloger, certains d’entre eux ayant dû se résoudre à «squatter» d’anciens baraquements militaires avec leurs familles. Ces mesures législatives ne parviennent cependant pas à résoudre cette crise du logement. Cette dernière est exacerbée le baby boom et la prospérité économique d'après-guerre. De même que par la mutation des modèles conjugaux et familiaux, désormais centrés sur la famille nucléaire. Les époux et jeunes parents veulent désormais se doter de leur propre logement ou de leur maison unifamiliale, pour échapper à la promiscuité étouffante et au «chaperonnage» permanent de leur famille (ou de leur belle-famille) qui prévalait dans les logis ouvriers intergénérationnels et surpeuplés.

En 1944, le Canada était confronté à un « déficit » de 320 000 logements dans les grands centres urbains, les autorités fédérales ayant préféré s’en remettre au libre-marché plutôt qu’à des mesures keynésiennes (l’allocation-logement, par exemple, proposée par la revue Relations en 1947), seules capables de faire face à la pénurie de logements abordables. « L’entreprise privée à elle seule, si elle restait fidèle à son stimulant, le profit, ne pourrait parvenir à doter rapidement la population de tous les logements qui lui étaient nécessaires, et cela à un prix accessible aux salariés modestes », notait en 1956 l’économiste Roland Parenteau.

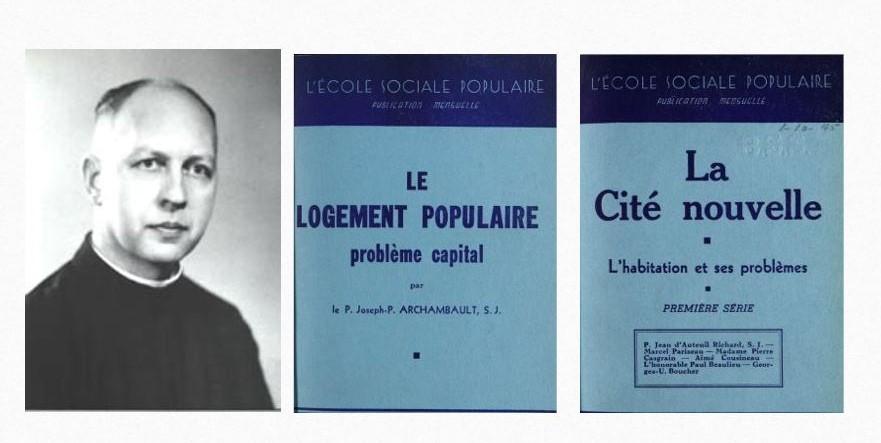

Une expertise catholique au service de l’habitation coopérative (1940-1965)

La crise du logement inquiète aussi de vastes pans de l’intelligentsia catholique, qui y voient une grave crise sociale, de même qu’un risque, croit-on, « d’insurrection communiste », à l’heure de la Peur rouge, mais aussi des mobilisations du mouvement des sans-emploi et de l’occupation pacifique d’immeubles désaffectés par des militants communistes du Parti ouvrier-progressiste.

En 1940, la revue jésuite L’Ordre nouveau publie un dossier sur la crise du logement, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. On peut notamment y lire un article du père Jean d’Auteuil Richard sur le manque criant de logement abordables à Montréal. Tout juste revenu de l’Europe où il a complété des études universitaires en sociologie, il se scandalise de l’absence de coopératives d’habitation au Canada : une aberration à ses yeux. Issu d’une génération de jésuites formés en sciences sociales et ayant connu la Crise des années 1930, de même que la Révolution russe de 1917 et la montée du fascisme dans l’entre-deux-guerres, Jean d’Auteuil Richard étudie la sociologie en France, voyage en Allemagne, en Suisse et en Italie, où il s’intéresse à l'engagement social et syndical des militants catholiques. Il complète des études doctorales à l’Université Grégorienne de Rome, où il défend une thèse sur l’organisation professionnelle au Canada. De retour au pays en 1940, il met rapidement à profit ses connaissances, d’abord au sein de l’École sociale populaire, puis à la revue Relations, dont il sera le cofondateur et le premier rédacteur en chef.

À l’aube des années 1940, la vie du jeune jésuite prend une tangente insoupçonnée. Ce spécialiste des organisations syndicales et patronales commence à s’intéresser au… logement social. La ville de Montréal est alors frappée par une grave crise du logement, aggravée par la crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Les conditions de logement des familles ouvrières sont alors épouvantables. La Ligue ouvrière catholique et d’autres organisations sociales font alors la promotion de la fondation de coopératives de construction et d'habitation afin de sortir les ouvriers des taudis dans lesquels ils doivent s’entasser. Jean d'Auteuil Richard devient peu à peu un expert de cet enjeu, multipliant les publications, les conférences et les interventions à ce sujet, au Québec comme à l’étranger. Il joue un rôle-clé dans la création de la toute première coopérative d’habitation à Montréal, l'Union économique d'habitation. Fondée en 1941, cette société sans but lucratif entreprend la réalisation de la Cité-jardin du Tricentenaire dans le quartier Rosemont à Montréal. En 1945, il siège au Comité du logement de la Commission d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Cherchant une voie médiane entre le laisser-faire libéral et le collectivisme communiste (qu’il condamne tous les deux), l’enseignement social de l’Église catholique fait alors la promotion des coopératives afin de faire face aux diverses crises qui frappent de plein fouet le monde capitaliste. Le mouvement coopératif est alors solidement implanté dans la Belle Province, à travers l’essor des caisses populaires et aussi des coopératives agricoles, entre autres. Rejetant le «dogme» libéral du libre-marché autorégulé, en bonne partie responsable de cette crise, et refusant également l’abolition de la propriété privée promue par le marxisme, les catholiques sociaux voient d’un bon œil le développement de coopératives d’habitation. Ces dernières se proposent de démocratiser l’accès à la propriété privée (qui n’est nullement remise en question, cela dit) afin que chaque famille ouvrière puisse disposer de sa propre maison, au sein de cités-jardins et de « villages coopératifs » où les liens de solidarité et d’entraide seraient au cœur de la vie sociale, en guise d’antidote à l’individualisme libéral et à l’anomie urbaine. Cités-jardins qu’on cherche d’ailleurs à établir aussi loin que possible des quartiers ouvriers surpeuplés et empestés. Ce sera le cas par exemple de la Cité-jardin du Tricentenaire, ou encore de la Cité coopérative de Saint-Léonard fondées dans le nord-est Montréal dans les années 1940 et 1950, dans ce qui n’était jusque-là que des zones semi-rurales de l’île.

En 1942, à Trois-Rivières, le chanoine Louis-Joseph Chamberland fonde la Coopérative d’habitation de Sainte-Marguerite, dans le quartier du même nom. « Le principe est simple : les chefs de famille payent à la Coopérative une somme de 10 $ pour le terrain puis 25 $ par mois pour l’hypothèque. En échange, ils doivent retrousser leurs manches et fournir 4 heures de travail par jour – en plus de leur journée de travail à l’usine – pour construire les maisons sous la supervision de contremaîtres engagés. À la fin de la construction, les maisons sont octroyées par tirage au sort. Des centaines de maisons de style duplex ont été construites par la Coopérative Sainte-Marguerite [dans les années 1940 et 1950] ». À Granby, dans les Cantons de l’Est, le boulanger et militant de l'Action catholique Laurio Racine cofonde les Chantiers St-Joseph, une coopérative de construction et d’habitation ayant contribué à démocratiser l’accès à la propriété pour un grand nombre de familles ouvrières.

Pour rendre possible de tels projets coopératifs, la Ligue ouvrière catholique (LOC) multiplie les enquêtes sociologiques, mené un intense travail de mobilisation et d’éducation populaire. Elle met également en place une Commission nationale de l’habitation, fonde et anime la Fédération des coopératives d’habitation du Québec (FCHQ), et milite en faveur du crédit urbain et d’une politique sociale de l’habitation afin de faciliter l’accès à la propriété aux ménages ouvriers et de mieux soutenir les familles à revenus modestes. De plus, la ligue met en place tout un panier de services, dont L’Entraide familiale ouvrière, et nourrit de diverses manières la culture coopérative au Québec, clé de voûte de projets communautaires comme ceux-ci.

«Avant de s'absorber dans les questions pratiques, la [FCHQ] cherchera d'abord à agir sur les mentalités: ‘‘Nous travaillerons à construire des maisons, mais aussi à bâtir une cité chrétienne’’. La Fédération des coopératives d'habitation du Québec, comme la Commission nationale de l'habitation avant elle, est d'abord là pour défendre un projet coopératif articulé à l'idée que ‘‘la coopération est moins une simple affaire qu'un mode de vie’’», note l’historien Jean-Pierre Collin.

Dans son édition du 6 mai 1950, le journal Le Front ouvrier, l’organe de la Ligue ouvrière catholique, se réjouissait de la multiplication des coopératives d’habitation dans la province qui auraient bâti 1184 maisons en l’espace de quelques années. Ce bilan, dit-il, doit être nuancé' : « Ces coopératives n'ont pas toutes été productives, loin de là. En fait, un grand nombre n'a pas dépassé le stade du cercle d'étude. Certaines se sont rendues jusqu'à la construction d'une maison modèle, sans plus. Il n'y eut jamais plus de 40 coopératives en activité en même temps », selon Collin.

Les coopératives n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs ambitions: destinée aux ménages ouvriers, la cité-jardin du Tricentennaire n'aura finalement bénéficié qu'à des professionnels petit-bourgeois. Contrairement à la cité coopérative de Saint-Léonard qui a effectivement été un authentique projet d'habitation ouvrière.

Les luttes pour le logement, entre conscientisation et politisation (1965-1980)

Dans la foulée de la Révolution tranquille et du Concile Vatican II, les luttes urbaines changent radicalement de visage – au sens propre et figuré. Le Québec des années 1960 et 1970 est en effet marqué par une radicalisation des mouvements sociaux, à l’heure de l’effervescence néo-nationaliste, de l’activisme marxiste-léniniste des militants ML, de l’émergence d’un syndicalisme de combat et de luttes ouvrières dénonçant ouvertement et attaquant frontalement l’ordre social capitaliste.

Loin d’être imperméables à ces mobilisations, les chrétiennes et chrétiens en ont été partie-prenante, soucieux d’être attentifs «aux tristesses et angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent» (Gaudium et spes, 1965, no 1) et d’incarner en paroles et en actes les dimensions les plus radicales de l’évangile. Faisant écho aux interpellations de la théologie de la libération et du synode sur la justice de 1971, ces chrétiennes et chrétiens font du «combat pour la justice» et de la «participation à la transformation du monde » une « dimension constitutive de la prédication de l’Évangile qui est la mission de l’Église pour la rédemption de l’humanité et sa libération de toute situation oppressive ». (Justitia in mundo, 1971, no 7).

Bon nombre d’entre eux font alors le choix de quitter le confort de leurs couvents, de leurs presbytères et aussi de leurs maisons de banlieue afin s’insérer dans les quartiers populaires. Enracinés en milieu ouvrier depuis plus d'une décennie, des prêtres-ouvriers, seront solidaires et partie-prenante de ces luttes. Tout comme d'ailleurs plusieurs religieuses, de même qu’un grand nombre de militantes et militants laïques, proches de l’Action catholique ouvrière, ou encore du Réseau des Politisés chrétiens. De là, ils prendront tous et toutes part aux luttes urbaines menées par leurs voisins et amis, auxquels ils sont unis par une communauté de destin.

La lutte pour le logement est alors indissociable de la lutte des classes, telle que théorisée par le marxisme. Ces deux luttes sont au cœur de l’animation sociale, de l’éducation populaire, de la conscientisation et de la politisation des milieux populaires, à travers les comités des citoyens et organismes communautaires. Les chrétiennes et chrétiens ne sont pas en reste. L'heure est au dialogue et à la solidarité active avec les marxistes, malgré la méfiance, la défiance et parfois même l'hositlité ouverte des militants ML les plus orthodoxes envers les chrétiens . L’analyste marxiste trouve une place de choix dans les revues chrétiennes de l’époque, qui flirtent ouvertement avec l’idéal révolutionnaire, les luttes de libération et le projet socialiste. Publiée par le Centre de pastorale en milieu ouvrier (CPMO) et animée par des militants sociaux ou syndicaux, la revue Vie ouvrière aborde fréquemment les luttes pour le logement, plus encore dans le contexte inflationniste des années 1970, où la hausse du coût de la vie va de pair avec un taux de chômage élevé. Ce qui a eu des effets désastreux sur les travailleurs, les chômeurs et les assistés sociaux, dont le revenu disponible rétrécit constamment.

Dans mon cas, ce qui a fait évoluer mon analyse sociale, ce n’est pas la théorie. Je n’avais pas lu Marx. En fait c’est vraiment par la pratique. Quand tu travailles avec un comité de citoyens de gens expropriés, tu penses d’abord faire face à un ennemi municipal; c’est-à-dire un Conseil municipal qui a établi un plan de rénovation urbaine, et tout d’un coup tu découvres avec le monde que ce n’est pas ça du tout. […] Tu arrives à identifier de gros intérêts privés, des entreprises de construction qui font de la spéculation! Alors, tu en viens à identifier les problèmes selon les catégories du monde. On peut appeler ça classes sociales ou couches sociales, ça n’a pas d’importance. C’est comme ça que j’ai appris à identifier les classes sociales, selon leur mode de production. […] On en venait à une analyse des classes sociales après avoir fait le tour des compagnies, des trusts, des entreprises, et tout ce monde-là était lié à des politiciens […]. Il y avait tout un système qui était derrière ça.

- Réjean Mathieu dans Roger Poirier, Qui a volé la rue Principale?, Montréal, Éditions Départ, 1986, p. 95.

En 1976, Vie ouvrière publie un dossier plaidant en faveur d’un intense processus d’éducation populaire et de politisation afin que le logement cesse d’échapper à la classe ouvrière. L’action passant par la lutte à la spéculation immobilière, le contrôle communautaire des logements sociaux (HLM), la multiplication des coopératives d’habitation et aussi l’engagement politique à l’échelle municipale, à l’heure des CAP (Comités d’actions politique), du FRAP (Front d’action politique des salariés) et de la fondation de partis politiques progressistes à Montréal et à Québec. L’enjeu du logement occupe d’ailleurs une place importante, sinon centrale, dans les pages de la revue Vie ouvrière-VO-Recto verso, de sa fondation en 1979 à sa fermeture, en 2004. Tout comme d’ailleurs dans les pages de Relations à la même époque.

Solidarité active avec les expropriés (1965-1990)

Le Québec des années 1960 et 1970 ne vit pas uniquement aux rythme des grandes mobilisations sociales: il est également en pleine transformation socio-économique, à l’heure des réformes impulsées par la Révolution tranquille, de l'adoption de la Loi sur l’aide sociale en 1969 à la création de l'assurance-maladie un an plus tard; de la mise en place des polyvalentes à la création des cégeps, à la fondation de l’Université du Québec, en passant par l’implantation des CLSC (Centres locaux de services communautaires) et par le développement d’un grand nombre d’organismes publics et parapublics soucieux de promouvoir le bien commun.

Derrière cette image d’Épinal se cache cependant des aspects plus sombres : qui dit Révolution tranquille dit aussi déploiement d’un État technocratique, centralisateur et de plus en plus néolibéral, lequel s’en remet à ses « experts » et leurs grands chantiers d’aménagement. Et qui regarde avec mépris les exclus, les sans-voix et les déclassés du capitalisme, vus comme des retardataires. Qu’il s’agisse des assistés sociaux, des ouvriers des quartiers en déliquescence, des habitants de l’arrière-pays gaspésien et bas-laurentien dont les villages ont été « fermés » par l’État provincial, ou encore des expropriés de Mirabel dans les Basses-Laurentides, ou ceux de Forillon, en Gaspésie, cette fois par le gouvernement fédéral.

St-Scholastique ou parc Forillon

Fallait partir de bon matin

Pour les touristes ou leurs avions

On est toujours dans l'chemin

Les gens ont perdu leurs maisons

Leurs terres et pis leur paysVa-tu falloir attendre qu'y'aillent

Démoli toutes nos maisons

Attendre d'être empilés dans des bâtisses

Faites en cartonVas-tu falloir attendre

D'être rendu fous, d'être affamés

Attendre d'avoir la corde au cou

Les mains ben attachéesMais on n’a pas assez eu d'misère

Y nous faudrait l'enfer

Avant d'se révolter, avant d's'organiser

- Paul Piché, “La gigue à Mitchouano”, 1977

Tous comme leurs confrères ayant été partie prenante des Opérations Dignité dans l’est du Québec, bon nombre de prêtres-ouvriers prennent fait et cause pour la dignité bafouée de ces classes populaires et pour la défense les milieux de vie où plongent leurs racines. Ce sera notamment le cas des Fils de la Charité dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, qui en marge de leur travail en usine et de leurs engagements syndicaux, ont joué un rôle-clé dans l’animation sociale, la conscientisation et la politisation des milieux populaires auprès desquels ils exerçaient leur ministère. Refusant de se cantonner à une vision purement spirituelle de la foi chrétienne et du sacerdoce, ils s’engagent ouvertement dans les luttes politiques locales et à la recherche d’alternatives au capitalisme.

Solidaires des luttes populaires, les Fils de la Charité contribuent, avec d’autres, à la création de comités de locataires dans Pointe-Saint-Charles. Au début des années 1960, un grand nombre d’ouvriers vivent dans des immeubles délabrés, sans solage, bâtis sur la terre battue, le long des voies ferrées et empestés par la fumée des usines du quartier. Un grand nombre de ces bâtiments appartiennent à de richissimes propriétaires fonciers qui possèdent jusqu’à 40 et 50 immeubles à logement, aux loyers parfois exorbitants. Souvent analphabètes et en position de faiblesse face à ces puissants landlords, les habitants de la Pointe n’arrivent pas toujours à tenir tête aux propriétaires.

Cette logique de concertation et d’empowerment populaire amène les Fils à soutenir les luttes des résidents du quartier qui se dotent d’espaces de délibération et de conscientisation. Et aussi de leviers de développement collectifs, de la création de la Clinique communautaire, à la Pharmacie communautaire, au Carrefour d’éducation populaire, à la Clinique juridique communautaire. Ces espaces et institutions visaient à démocratiser les savoirs et le pouvoir, à donner la première place aux laïques, aux exclus et aux sans-voix; mais aussi à accroître leur participation et leur intégration aux instances décisionnelles des organismes communautaires, et à s’attaquer collectivement aux structures de domination qui les maintiennent dans la sujétion et l’aliénation.

Le « cas » de Pointe-Saint-Charles est loin d’être un phénomène isolé: dans plusieurs villes et quartiers de la province, des comités de citoyens font leur apparition afin de résister aux expropriations décrétées en haut lieu par des technocrates, à l’heure des « rénovations urbaines » des années 1960 et 1970, qui mèneront à la fondation du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), en 1978. De Montréal à Québec, de Châteauguay à Val-David, de Milton-Park à Saint-Roch, de la rue Saint-Norbert à la rue Saint-Gabriel, du quartier Saint-Sauveur à l’île de Hull, et de Guindonville à l’îlot Overdale, des citoyennes et citoyens s’organisent, désobéissent et squattent des immeubles afin de résister aux expropriations et de défendre leurs milieux de vie, note François Saillant dans son essai Lutter pour un toit.

Les chrétiennes et chrétiens ont d’ailleurs été aux premières loges de certaines de ces luttes, notamment à Hull, en Outaouais, de même que dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, dans la basse-ville de Québec, entre autres.

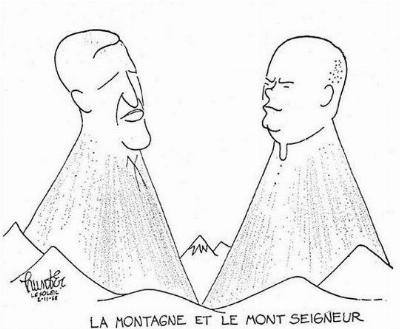

De prêtres ouvriéristes à candidats à la mairie

Paradoxe d’une Révolution tranquille cherchant à sortir le Québec de la «Grande noirceur» duplessiste et cléricale, les années 1960 et 1970 verront plusieurs prêtres... s’engager dans l’arène politique municipale afin de défendre la dignité des milieux populaire et leur attachement à leurs quartiers menacés d’être «rayés de la carte» par des bulldozers et des décisions technocratiques prises par des élus municipaux.

Les luttes du curé Raymond Lavoie avec les résidents du quartier Saint-Roch (1965-1975)

Nommé curé du de Saint-Roch en 1965, l’abbé Raymond Lavoie arrive dans une basse-ville en pleine transformation et dans un quartier en dévitalisation. Délaissé par les autorités municipales dans les années 1950, Saint-Roch n’est plus le fier faubourg ouvrier qu’il était jadis. Dévisagé par l’autoroute Dufferin-Montmorency et le chemin de fer du Canadien Pacifique, le quartier voit ses usines et commerces fermer les uns après les autres.

Qualifiées de « taudis » par les fonctionnaires de la Ville de Québec, des centaines de maisons sont détruites, tout comme d’ailleurs l’église voisine de Notre-Dame-de-la-Paix. Le rouleau compresseur du progrès et la prospérité des Trente Glorieuses ne laissent que des miettes dans Saint-Roch, transformé en une immense friche urbaine de « terrains vagues sans vocation, où seules la pauvreté et la criminalité se développent ». En l’espace de 20 ans, la population du quartier passe de 20 000 résidents à 5000 personnes, au profit des banlieues voisines de Charlesbourg et d’Orsainville, en pleine expansion. Abandonnés de tous, exclus des progrès de la Révolution tranquille, jugés sans avenir par la Ville de Québec, les résidents de Saint-Roch sont aux prises avec une pauvreté endémique et toute une pléthore de problèmes sociaux : alcoolisme, maladie mentale, violence, prostitution. La Ville entend déloger ces « indésirables » et les reloger dans les tours de HLM de la Place Bardy — version québécoise des Cités radieuses françaises à l’architecture « soviétique » inspirée de Le Corbusier. Et ce, sans même consulter les résidents de Saint-Roch…

Les Saint-Rochois n’ont cependant pas dit leur dernier mot. Ni d’ailleurs leur nouveau curé, qui réunit un groupe de marchands, de notaires et de marguilliers afin que le réaménagement du quartier se fasse au profit des personnes y résidant. D’autant que 97% d’entre eux souhaitent ardemment y rester. Une première assemblée publique a lieu en 1967 à laquelle prennent part mille personnes. Un comité de citoyens se constitue dont Raymond Lavoie devient peu à peu la figure de proue. D’assemblée publique, en manifestation, en occupation pacifique, en coup d’éclat, en actes de désobéissance civile, le curé de Saint-Roch et ses alliés contrecarrent les plans de Gilles Lamontagne, le mégalomane maire de Québec, dont l’orgueil pharaonique n’a rien à envier à celui de son homologue montréalais Jean Drapeau. Maire de la modernité pour les uns, maire du béton aux pratiques autoritaires pour les autres, Lamontagne— militaire de carrière bardé de médailles et futur ministre de la Défense du Canada — trouve sur sa route Mgr Lavoie, cette « figure québécoise de la non-violence ».

Porte-voix des petites gens de Saint-Roch, jouissant de l’appui du comité de citoyens, Lavoie se présente aux élections municipales de 1969, avec l’assentiment de son évêque, le cardinal Maurice Roy. Le blogue Saint-Roch, une histoire populaire fait la genèse de l'engagement politique du curé Lavoie:

En janvier 1969, l’école Jacques-Cartier, sur le boulevard Langelier, est à vendre. Le curé Lavoie en réclame la propriété pour en faire un centre communautaire pour jeunes travailleurs. Les propriétaires refusent. Le Comité s’entête. Sept mois plus tard, en pleine année électorale, le [Comité des citoyens de l’Aire 10] apprend par les journaux que la Ville veut y installer un HLM. En guise de consultation, le maire propose au comité de faire une proposition de construction comme les autres entrepreneurs, ce qui implique non seulement une vision originale de la démocratie, mais aussi 150 000 $ de caution. Le Comité fait un rapport critique: le projet est trop haut et trop gros. “Si vous n’êtes pas contents, faites-vous élire!”, répond le service d’urbanisme. Prenant les fonctionnaires au mot, le curé Lavoie se lance dans l’arène électorale au sein du “Cartel du Bien-Commun”, avec l’appui du Comité des citoyens de l’Aire 10.

- François Gosselin Couillard, "Le Comité des citoyens de l'Aire 10", Saint-Roch, une histoire populaire

Bien que défait, Raymond Lavoie remporte la majorité des voies dans son « fief » de Saint-Roch, ce qui lui permet de faire obstacle aux projets du maire, dont la construction d’un centre commercial. Redevenu simple curé, il s’engage dans une nouvelle bataille urbanistique, cette fois contre le chemin de fer du Canadien Pacifique, énorme balafre qui déchire Saint-Roch en deux et qui met en danger la vie des enfants du quartier, dont l’école se trouve de l’autre côté des rails et qui doivent traverser la voie ferrée au péril de leur vie. Aussi plaide-t-il en faveur de l’interruption du trafic ferroviaire dans le quartier et dans les centres-villes du pays. De concert avec des concitoyens, il organise une série d’actions de désobéissance civile afin d’attirer l’attention de la Ville, de la compagnie ferroviaire et du gouvernement fédéral sur les dangers de voie ferrées en milieu urbain.

Interpellés par la brutalité technocratique avec laquelle la Ville de Québec a traité les résidents de Saint-Roch (comme ce sera hélas le cas plus tard avec ceux de la rue Saint-Gabriel, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste), un groupe de chrétien.nes contribue, avec d’autres, à la fondation et à l’animation du Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur (CCCQS). Membres d’une communauté ecclésiale de base fondée en 1973 dans Saint-Sauveur, Nicol Tremblay et Paul-Yvon Blanchette ont contribué, chacun à leur manière, à résister aux projets de réaménagement urbain qui menaçaient de détruire plusieurs dizaines de maison dans le quartier, le premier à travers ses engagements de longue durée au CCCQS; et le second dans le développement de coopératives d’habitation et la direction des Constructions Ensemble, une coopérative de construction très active dans la région de Québec, voire au-delà.

Les engagements de Jacques Couture, de Saint-Henri à la mairie de Montréal (1964-1974)

En 1964, le jésuite Jacques Couture s’installe dans le quartier Saint-Henri afin pour vivre plus pleinement la pauvreté évangélique et la fraternité avec les exclus qu’il appelait de tous ses vœux trois ans plus tôt. Prêtre-ouvrier, il travaille d’abord comme manœuvre dans un atelier métallurgique, puis comme livreur d’épicerie dans le quartier Saint-Henri. Il y découvre une culture de la solidarité qui le transforme intérieurement, lui le fils de notable de la haute-ville de Québec. Partageant le quotidien de ceux qu’il devait évangéliser, il vit auprès de ces ouvriers des relations humaines empreintes de vérité et de fraternité évangéliques. Ce qui inverse l’ordre les choses, comme si c’était lui qui avait été évangélisé par ses ouailles. Tout en prenant conscience des vexations et humiliations vécues au quotidien par les familles ouvrières.

Façonné par la pédagogie du Voir-Juger-Agir, il cherche à contribuer à la conscientisation, en travaillant à mi-temps à titre d’animateur social au sein du Groupement Familial Ouvrier, dont la mission est d’« organiser des rencontres avec les gens, étudier les problèmes du milieu, unir les différentes catégories sociales, exercer des pressions, maintenir une série d’activités selon la même orientation». À cette fin, il cofonde et coanime un Comité d’action politique avec des citoyens du quartier, lequel publie le journal L’Opinion ouvrière dont il est le rédacteur principal.

D’abord confiné à Saint-Henri, son engagement s’élargit bientôt à l’échelle du sud-ouest au sein de divers comités de citoyens, dont le GRIP (Groupe de réflexion et d’information politique). Développant une conscience aigüe des effets démobilisateurs de la pauvreté, qui cantonnent les ouvriers aux marges de la société et des centres de décision, ce « prêtre-ouvrier en colère » cherche des solutions systémiques aux problèmes sociaux qui accablent le milieu. La charité lui semblant insuffisante, il plaide en faveur d’une hausse marquée du salaire minimum, une nécessité dans le contexte inflationniste des années 1970, et qui force les ménages ouvriers à négliger leur alimentation pour boucler leur budget. La hausse du salaire minium qui deviendra son cheval de bataille, au point d’en découdre avec les évêques catholiques, qu’ils jugent trop timorés. Et qui lui coutera son poste de ministre du Travail au sein du gouvernement péquiste de René Lévesque, après octroyé deux hausses successives du salaire minimum.

Ses engagements au GRIP et au sein d’autres groupes de citoyens attirent l’attention du Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM), un parti politique municipal de gauche, opposé à la gouvernance autoritaire et « mégalomane » du maire Jean Drapeau. En septembre 1974, le comité exécutif et les membres du RCM désignent Jacques Couture candidat à l’élection à la mairie de Montréal. Couture fait siennes les trois propositions principales du parti pour l’élection, lesquelles recoupent plusieurs de ses engagements antérieurs. D’abord l’abolition de la taxe sur l’eau exigée par de nombreux groupes de défense des droits sociaux, et son remplacement par un impôt sur le revenu progressif perçu par le gouvernement provincial. Ensuite un moratoire sur la démolition d’immeubles locatifs, de même qu’un soutien à la fondation de coopératives d’habitation. Enfin, une décentration des pouvoirs de la Ville vers les arrondissements.

Jacques Couture considère le système de taxation montréalais régressif et discriminatoire pour les locataires et les petits propriétaires qui doivent supporter la taxe d'eau et l'impôt foncier. Il dénonce d’ailleurs l’influence démesurée exercée par les promoteurs immobiliers sur l’administration Drapeau, au détriment des droits et des besoins des citoyens. Il plaide également en faveur d’une réforme en profondeur du fonctionnement de la police, ayant lui-même été témoin et victime de violence policière quelques années plus tôt, en juin 1968.

Le développement de Montréal est laissé à l’initiative des spéculateurs. Année après année, a poursuivi M. Couture, le paysage urbain est lentement bouleversé par des gens qui n'ont qu'un objectif: faire profiter leurs investissements. Même si des familles sont déracinées, même si des quartiers sont déchiquetés, la Ville de Montréal ne fait rien parce qu'elle retire plus de taxes d’un immeuble à bureaux de dix étages que de cinq vieilles maisons a grands logements. La rentabilité économique détermine toujours les décisions de l'administration Drapeau et les priorités sociales n'interviennent jamais. Face a cette situation, ce que le RCM préconise est simple: le contrôle du développement urbain par les conseils de quartier. [...] À court terme, le RCM propose d'interdire par règlement la démolition de tout logement qui peut être restauré. L'essentiel, pour assurer le développement de Montréal tout en respectant la vie des citoyens et des quartiers, c’est un plan d'aménagement réalisé avec la participation active et démocratique des citoyens.

- Paule Beaugrand-Champagne, "Jacques Couture pose la question: Développer Montréal avec les spéculateurs ou avec les citoyens?", Le Jour, 23 octobre 1974, p.3

Bien que défait, le candidat du RCM mène une très bonne campagne, raflant 40% des suffrages contre le maire Jean Drapeau. Ce qui suscite l’attention de René Lévesque, qui lui propose de faire le saut en politique provinciale en tant que candidat du Parti québécois lors de l’élection générale de 1976.

Les solidarités chrétiennes avec les expropriés de l’île de Hull (1965-1990)

Transportons-nous maintenant dans la région de l’Outaouais, dans la municipalité de Hull, l’un des arrondissements de l’actuelle ville de Gatineau, voisine d’Ottawa, la capitale du Canada et le siège du gouvernement fédéral. Petite ville industrielle sise sur la rive québécoise de la rivière des Outaouais, Hull doit son développement à l’industrie du bois, comme l’ensemble de la vallée de l’Outaouais qui a fait la fortune des « Lumber Barons ». La ville est aussi connue pour l’usine E. B. Eddy, notamment connue pour la grève menée en 1919 par le syndicat des allumettières menées par Donalda Charron contre le capitalisme sauvage pratiqué par les propriétaires de cette entreprise. Grève dont se solidariseront les Oblats de Marie-Immaculée, qui exercent leur ministère de part et d’autre de la rivière des Outaouais. Avec d’autant plus d’aisance sachant que le syndicat des allumettières est affilié à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada.

Au début des années 1970, l’île de Hull, le quartier industriel de la ville, est aux prises avec divers problèmes sociaux, dans la foulée de la fermeture de plusieurs usines et d’une hausse marquée du chômage dans ce secteur. Cette désindustrialisation coïncide avec l’influence grandissante du Parti québécois qui remporte l’élection générale du 15 novembre 1976, en promettant de tenir d’ici quatre ans un référendum sur la souveraineté du Québec. Et qui avait fait élire une députée à Hull, Jocelyne Ouellette, dans ce qui était jusque-là un «fief» libéral.

Cette double conjoncture incite le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau à accroître la présence de l’État fédéral sur les rivages québécois de la rivière des Outaouais. L’idée n’est pas nouvelle : dans les années 1950, l’urbaniste Jacques Gréber défendait déjà ce projet « d’annexion » de Hull à la capitale nationale du Canada. Profitant de la dévitalisation socio-économique de ce quartier et des projets de rénovation urbaine mis de l’avant par le Conseil municipal de la Ville de Hull, le gouvernement fédéral entend raser plusieurs pâtés des maisons (qualifiés de « taudis » par les fonctionnaires) pour y bâtir des immeubles appelés à héberger des ministères et agences fédérales et ainsi accroître la visibilité du Gouvernement du Canada, en contexte de croissance de la fonction publique. D’autant que la ville d’Ottawa commençait à manquer d’espace et que les rares terrains vacants étaient très coûteux. Cette « quasi-annexion de Hull à la ville d'Ottawa pour créer la région de la capitale nationale » a été rendue possible par la complicité active des élus municipaux, notables libéraux pour la plupart. Et aussi avec l’aide d’Oswald Parent, le candidat libéral défait lors de l’élection de 1976, de même que « l’homme fort du Parti libéral » dans la région de l’Outaouais.

Comme l’observe François Saillant, les résultats seront désastreux pour la population ouvrière de Hull :

En mai 1969, une semaine avant qu’Ottawa procède aux expropriations nécessaires à la construction de Place-du-Portage, le gouvernement québécois s’empare d’une partie des terrains afin de permettre la construction de l’édifice Jos-Montferrand, qui accueillera un nouveau palais de justice et un centre administratif. Quelque 120 familles sont évacuées. [...] La construction d’autoroutes et l’élargissement des rues nécessaires au déplacement de milliers de fonctionnaires vers les édifices fédéraux et provinciaux entraînent aussi leur lot de démolitions; Québec est à lui seul responsable de la destruction de 605 logements ouvriers. L’édification du nouvel hôtel de ville de Hull, ouvert en 1980 au cœur de l’île sous le nom de « Maison du citoyen », y contribue aussi, tout comme divers projets hôteliers, commerciaux et autres. [...] Selon l’historien Raymond Ouimet, conseiller municipal dans les années 1980, plus de 1600 logements sont démolis au cours des années 1960 et 1970, chassant au moins 6000 personnes de leur domicile. La population de l’île de Hull est réduite de moitié. Les quelques centaines d’unités de HLM construites durant cette période sont bien insuffisantes pour compenser.

- François Saillant, Lutter pour un toit, Montréal, Écosociété, 2018, p.65-68

Il s’en est suivi un intense travail d’animation sociale, d’éducation populaire et mobilisation des locataires et des expropriés de l’île de Hull. Une démarche impulsée par les capucins réunis autour d’Isidore Ostiguy, et aussi du prêtre oblat Roger Poirier. Formés à « l’école » du Voir-Juger-Agir, soutenus par leurs communautés respectives, de même que par l’évêque du diocèse de Hull, Mgr Adolphe Proulx, ils mèneront avec leurs camarades des lutte un immense travail de conscientisation, par, pour et avec les premiers concernés. Afin de donner une voix aux sans voix, à travers divers comités de citoyens et d’autres instances, dont le Sommet de l’Île de Hull de 1989 a été l’un des points culminants, de même que l’occupation de l’école Reboul, squattée par des familles sans-logis condamnées à vivre dans des tentes.

Insatisfait de la réponse des autorités aux revendications légitimes et à la résistance pacifique des résidents de l’île de Hull, l’oblat Roger Poirier fait le saut en politique municipale, briguant les suffrages dans le quartier ouvrier de Montcalm, lors de l’élection municipale de novembre 1982. Quartier où il est né, où il a grandi et où il a découvert les mouvements d’Action catholique ouvrière, un pan important de son ministère. Défait par le candidat de l’équipe du maire Michel Légère, il récolte néanmoins près de 35% des suffrages. Quatre ans plus tard, il est nommé directeur du Centre Saint-Pierre, à Montréal. Il y rédigera Qui a volé la rue Principale?, un livre-manifeste relatant les nombreuses luttes menées par les résidents de l’île de Hull, auxquels François Saillant a rendu hommage dans son essai Lutter pour un toit.

De nombreux chrétiens prolongeront cette « tradition » d’engagement pour la justice sociale à l’échelle municipale, d’Yvon Bussières à Québec, à Pierre Montreuil à Trois-Rivières en passant par Dominique Boisvert dans le village estrien de Scotstown.

Conclusion

Indissociable des idéaux personnalistes militant en faveur de la défense de la dignité de la personne humaine, les luttes pour le droit au logement auront été au cœur de plusieurs générations de militantes et de militants chrétien.es engagé.es pour la justice. Droit humain inaliénable, le logement est aussi le « lieu » à partir duquel les êtres humains s’enracinent dans un quartier, une collectivité locale et un milieu de vie, avec lesquels vont se nouent des liens de réciprocité, de convivialité et de solidarité. Des milieux de vie de plus en plus fragiles, menacés par des décennies de collusion entre promoteurs immobiliers et élus municipaux, parfois prêts à raser des pâtés de maisons et des rues entières, au nom du « progrès » et de « l’efficacité ». Face à des collectivités locales composées en bonne partie de locataires, de ménagères, de petits salariés, des chômeurs et de personnes en situation de pauvreté, mal outillés pour défendre leur droit à la dignité, et auxquelles le droit de vote n’a été accordée que fort tardivement dans l’histoire du Québec, au seuil des années 1940.

Pour les chrétiens sociaux, la lutte pour le droit au logement est également indissociable du principe de subsidiarité défendu par l’enseignement social de l’Église, c’est-à-dire cette idée voulant que la communauté locale soit la mieux placée pour faire face aux défis qui la concerne. Il n’appartient donc pas à des pouvoirs autoritaires et lointains de décider ce dont le quartier et la communauté a besoin. Ou pis encore, d’imposer unilatéralement sa volonté et ses décisions à la communauté locale, sans même se donner la peine de les consulter. Un fort désir d’autogestion, d’éducation populaire et de démocratie participative commence à émerger dans les faubourgs populaires québécois, à la faveur du développement du mouvement coopératif, des mouvements d’Action catholique spécialisée et d’une démocratie municipale favorisant une participation accrue, voire la participation tout court des locataires et des classes populaires aux décisions qui les concernent.

La lutte pour le logement est également indissociable de l’option préférentielle pour les pauvres, point focal de l’engagement pour la justice animant un grand nombre de chrétiennes et chrétiens sociaux. Tantôt issus de la classe ouvrière, tantôt issus des classes moyennes, tantôt prêtres-ouvriers et militants syndicaux ayant librement choisi de s’insérer dans les faubourgs populaires afin d’incarner en parole et en actes la radicalité de l’évangile, toute une génération chrétiens sociaux a épousé les revendications des ouvriers, des chômeurs et des personnes assistées sociales, auxquels ils étaient unis par des liens de solidarité et de fraternité, formant avec elles et eux une communauté de destin. Formés à l’école du Voir-Juger-Agir, perméables à l’analyste marxiste, engagés dans des pratiques de conscientisation et d’éducation populaire, ces militantes et militants proposent une compréhension élargie des mobilisations pour le droit au logement, inextricablement liées à celle de la justice sociale, le loyer n’étant qu’une des composantes des luttes de libération dans lesquels sont engagées les milieux populaires. La lutte contre la taxe d’eau en est une illustration, tout comme les engagements du jésuite Jacques Couture en faveur de la hausse du salaire minimum et des prestations sociales.

Le cas des Fils de la Charité est éloquent à ce propos, ces derniers ayant été tout à la fois prêtres-ouvriers, militants syndicaux, membres actifs de comités logements et promoteurs de l’éducation populaire et de l’action communautaire autonome. D’abord dans Pointe-Saint-Charles, puis plus tard au Centre de pastorale en milieu ouvrier et dans les quartiers Villeray et la Petite-Patrie, où Ugo Benfante et Claude Lefebvre ont repris là où ils avaient laissé dans le sud-ouest de Montréal. Installé dans le quartier Centre-Sud, Claude Lefebvre contribue à la fondation d’Inter-Loge, une coopérative d’habitation et groupe de ressources techniques (GRT) qui acquiert ou rénove des immeubles afin de favoriser le développement de logements sociaux et de logements abordables.

Loin d’être un cas isolé, cet engagement en faveur du logement social et du développement des coopératives d’habitation est l’un des traits marquants de l’action des chrétiennes et chrétiens sociaux depuis les années 1970. Hébergeant tantôt des communautés ecclésiales (CEB) de base habitées par des militantes et militants (pensons ici à la communauté des Chemins dont fut notamment membre le jésuite Guy Paiement), ces coopératives ont été « portées » par un grand nombre de communautés religieuses, qui ont tâché de donner une vocation sociale aux immeubles dont elles étaient propriétaires, par souci de ne pas contribuer à la spéculation immobilière et à la gentrification des quartiers où elles étaient établies. Tout en contribuant au développement des coopératives d’habitation dans ces mêmes milieux de vie.

Pensons ici à l’engagement durable de sœur Lise Lebrun en faveur des coopératives d’habitation dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et à l’échelle de la province, par le biais de la Fédération de l’habitation coopérative du Québec. À l’engagement durable des frères capucins dans la région de Gatineau, à travers Mon Chez Nous et les Œuvres Isidore-Ostiguy. À la demi-douzaine de coopératives d’habitation cofondées par Nicol Tremblay et Paul-Yvon Blanchette dans la basse-ville de Québec. Ou au rôle décisif joué par Jean-Guy Laguë dans ces luttes à Montréal. Militant de la Jeunesse ouvrière chrétienne et membre de l'exécutif national de JOC (dont il dirigeait en 1973 le Centre d'animation et de culture ouvrière), il a contiribué à la fondation du comité logement Centre-Sud, puis à celle du FRAPRU en 1978, de même qu'à la structuration du mouvement coopératif montréalais. À travers la coopérative d'habitation De Par Ici et le groupe de ressources techniques en Habitation de Montréal, dont il a été le cofondateur et l'adminstrateur penbdant de nombreuses années. Plus près de nous, pensons à l’Espace Fullum établi dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence dans le centre-sud de Montréal, à la Maison Mère-Mallet dans la haute-ville de Québec qui héberge une quiznaine d'organismes communautaires, ou encore à l’achat de la maison-mère des Sœurs du Bon-Conseil par les administrateurs de la Maison Jean-Lapointe, respectant à la fois la vocation sociale de cet institut religieux, tout en prévenant la spéculation immobilière dans ce secteur prisé du quartier Ahuntsic.

Pensons à des initiatives plus ciblées, telles le Carrefour pour Elle (un centre d'hébergement pour femmes violentées), ou la Casa Bernard-Hubert fondées dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil par l’intermédiaire de Lorette Langlais, sœur du Bon-Conseil et responsable de la pastorale sociale, à partir d'immeubles appartenant à sa communauté. Pensons, enfin, à la Maison Quo Vadis (aujourd’hui appelée Auberge Le Tournant) cofondée en 1974 par Bernard Sweeney et les franciscains Richard Bergeron et Pierre Bisaillon afin d’offrir un toit et un milieu de vie aux ex-détenus en quête de communauté. Ou encore à la maison de transition Joins-toi fondée par la même année les religieuses auxiliatrices de Granby, afin d’offrir un espace de vie aux ex-détenus du pénitencier de Cowansville. Malgré l’opposition bruyante des voisins et des édiles municipaux, préfigurant les nombreux cas de « pas dans ma cour » à venir dans les décennies suivantes d’un bout à l’autre de la province. Souligons également l'engagement de l'Église-Unie dans les luttes pour le logement, notamment à Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal, à travers la Maison Saint Columba. De même que le rôle joué par l'organisme Le Pont dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés, auxquels ils offrent tout un essemble de services, dont l'accès à un logement.

Ce panorama impressionniste ne rend pas justice à ces incitatives foisonnantes qui gagneraient à être cartographiées et analysées de manière systématique. Coordonnateur du FRAPRU de 1979 à 2016, François Saillant saluait d'ailleurs l’engagement durable des communautés religieuses en faveur du droit au logement : « C’est grâce aux communautés qu’on a pu poursuivre notre travail. Le FRAPRU a obtenu 50 000 $ ou 60 000 $ certaines années en dons de communautés religieuses. Cela a été extrêmement précieux. Ce soutien-là se poursuit et va aujourd’hui aux groupes plus mal pris que nous », disait-il en 2016 au journaliste François Gloutnay, au moment de son départ à la retraite.

Ces connivences et convergences entre la gauche chrétienne et la gauche marxiste se sont prolongées dans les années 1980 et 1990, en plein virage néolibéral des gouvernements du Québec et du Canada. De la marche Du Pain des roses de 1995, au Sommet socio-économique de 1996, à l’adoption en 2002 d’une loi citoyenne visant à éliminer la pauvreté, on observe une convergence des luttes entre les mouvements féministes et communautaires. Convergence dont les chrétiens sociaux ont été partie prenante, comme l’illustre le leadership de Vivian Labrie, alors coordonnatrice du Carrefour de pastorale en monde ouvrier, de même que l’engagement es responsables de la pastorale sociale des diocèses québécois, dans cette vaste coalition citoyenne ayant mené à l’adoption de cette loi anti-pauvreté dont on commémorait l’an dernier le 20e anniversaire.

Appréhendée sous ce prisme et à la lumière de cette tradition d’engagement, la lutte du collectif Sauvons le Mont-Carmel révèle ici toute son exemplarité. Religieuses et militant.es laïques ayant plus d’une fois démontré leur solidarité envers des mobilisations locales, nationales et internationales dépassant largement leurs intérêts égoïstes, les membres de ce comité de lutte ont plus d’une fois rappelé les dimensions collectives de leurs revendications. Par-delà les bris de services et vexations leur ayant été imposées par le propriétaire de leur immeuble, c’est d’abord par souci de donner une voix aux sans-voix, sachant qu’un grand nombre de personnes âgées vivant dans des RPA n’ont pas les moyens de se défendre face à de telles situations. L’objectif ultime de cette lutte est de faire en sorte que leurs démarches judicaires transforment la jurisprudence et contraignent les législateurs à adopter des lois protégeant convenablement les droits des locataires aînés. Et, par extension, ceux de tous les locataires vulnérables. Dans un souci marqué pour le bien-commun et la dignité de la personne humaine, au nom de la « justice évangélique ».

Pour aller plus loin

Félix Aubin, "Cité-jardin : rêves et ambitions d’une ville nouvelle", Bibliothèques et Archives nationales du Québec, 23 août 2023

Claude Auger, L’aventure fraternelle des capucins à Hull 1967-2014. Annoncer l’Évangile autrement, Lac-Bouchette, Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, 2016, 160 p.

Gérard Beaudet, Un Québec urbain en mutation, Québec, Multimondes, 2023, 264 p.

Éric Bédard et Catherine Foisy, "Figures marquantes de la solidarité : Jacques Couture (1929-1995)", Figures marquantes de notre histoire, Fondation Lionel-Groulx, 9 mai 2023

Maude Bouchard-Dupont, "Saint-Léonard, projet coopératif d’habitation d’envergure", Encyclopédie du MEM, 22 novembre 2021

Amélie Bourbeau, "Tuer le taudis qui nous tuera'": crise du logement et discours sur la famille montréalaise d'après-guerre (1945-1960)", mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2002, 160 p.

Bettina Bradbury, Familles ouvrières à Montréal. Âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d'industrialisation, Montréal, Boréal, 1195, 372 p.

Fred Burrill, "Parlons violence: Histoires orales de déplacement et de résistance à Saint-Henri", Centre d’histoire orale et de récits numérisés (Université Concordia), 2018, 1h23

Centre des mémoires montréalaises- MEM, "Quartiers disparus", Encyclopédie des MEM, 30 novembre 2022.

Jean-Pierre Collin, La Ligue ouvrière catholique canadienne, 1938-1954, Montréal, Boréal, 1996, 294 p.

Jean-Pierre Collin, La cité coopérative canadienne-française, Saint-Léonard-de-Port-Maurice, Québec, Presses de l’Université du Québec-INRS, 1986, 184 p.

Terry Copp, Classe ouvrière et pauvreté. Les conditions de vie des travailleurs montréalais, 1897-1929, Montréal, Boréal Express, 1978, 213 p.

Martin Croteau, "L'implication sociale et poltique de Jacques Coutre à Montréal, 1963-1976", mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2008, 177p.

Dominique Deslandres, John Dickinson et Ollivier Hubert, (dir.), Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Éditions Fides, 2007, 674 p.

Martin Drouin, "De la démolition des taudis à la sauvegarde du patrimoine bâti (Montréal, 1954-1973)", Revue d'histoire urbaine, 41, 1 (2012): 22-36.

Louis Favreau, "Organisation communautaire et travail social : la contribution de l’Action catholique ouvrière. Entrevue avec Roger Poirier", Nouvelles pratiques sociales, 10, 2 (1997): 11-22

Louis Gaudreau, Le promoteur, la banque et le rentier. Fondements et évolution du logement capitaliste, Montréal, Lux, 2020, 448 p.

Steven High, Deindustrializing Montreal. Entangled Histories of Race, Residence, and Class, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2022, 440 p.

Ian Mercier, "La propriété en conflit: justice et droit du logement à Montréal (1941-1980)", thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Trois-Rivières, 2023, 325 p.

Martin Petitclerc, (dir.), Déjouer la fatalité : pauvreté, familles, institutions, Montréal, Centre d'histoire des régulations sociales, 2019, 52 p.

François Saillant, Lutter pour un toit, Montréal, Écosociété, 2018, 208 p.

Brian Young, In Its Corporate Capacity: The Seminary of Montreal as a Business Institution, 1816-1876. Kingston et Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1986, 296 p.